모빌리티 디자인 조형 요인에서 비가시적 사용성 요소의 고찰

Copyright Ⓒ 2025 KSAE / 233-04

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium provided the original work is properly cited.

Abstract

Generally, the usability and design studies of mobility have been executed by eliminating or reducing inherent inefficiencies through focusing mainly on visible and physical factors. However, it is difficult to find a mobility study on usability with users and fundamental factors. Therefore, this study aims to find the implications of the usability of mobility with users and fundamental factors by examining the sociological and humane perspectives of users and by deriving implications for changes in the usability and mobility designs. To this end, Transition time and Divided space derived from a Taskscape-based concept as fundamental social and humane factors on a macroscopic perspective for invisible elements had been observed. This study examined and confirmed the invisible factors with the three aspects that affect the usability of mobility and changes on interior and exterior designs not only through physical and visible factors, but also through more macroscopic or almost invisible factors.

Keywords:

Mobility, Conveyance, Taskscape, Transition time, Divided space키워드:

모빌리티, 운반, 행위 경관, 전이하는 시간, 분열된 공간1. 서 론

근래에 보편적 관점에서 논의되고 있는 모빌리티는 철도, 자동차, 항공기, 인터넷, 모바일 기기 등과 같이 공학 기술에 기초해 사람, 사물, 정보 등을 이동시키는 수단을 포괄적으로 의미하는 것으로 이해된다. 그리고 이에 수반하는 공간 구성과 인구 배치 변화, 노동과 자본 변형, 그리고 권력이나 통치성의 변용 등을 통칭하는 사회적 관계까지 포함한다는 견해1)도 볼 수 있다.

다른 한편으로는 다양한 모빌리티의 하드웨어 구현 기술 발전에 따른 실제 및 가상의 이동을 사람과 기술의공-진화(Co-evolution)라는 관점에서 사유하며, 모빌리티와 관련된 현재와 미래 문제의 해법을 제시함으로써 생명, 사유, 문화가 생동하는 사회 형성에 이바지한다는 관점2)도 볼 수 있다.

모빌리티를 향한 이와 같은 다양한 접근에도 불구하고 모빌리티의 사용성 구축이나 그 실현을 위한 활동에서는 가시적이고 물리적인 요인을 중심으로 접근해 거기에 내재하는 비효율을 제거하거나 줄이는 것에 집중돼 있음을 볼 수 있다.

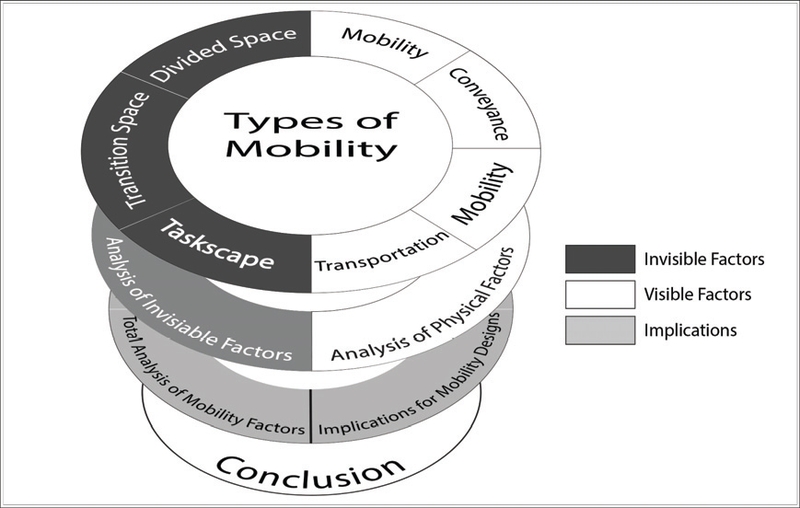

이에 본 연구의 전반부에서는 모빌리티 사용성을 구성하는 다양한 요인 중에서 모빌리티와 그 이용자 모두에게 영향을 미치는 행위 경관(Taskscape) 개념과 그를 바탕으로 전이하는 시간(Transition time)과 분열된 공간(Divided space) 등 비가시적(非可視的) 요인의 특성을 고자 한다. 이러한 연구의 전반부 구조는 Fig. 1과 같이 가시적 요소와 비가시적 요소를 함께 고찰하게 된다.

이후에 가시적 요소로 구분되는 개념과의 종합적 분석으로써 모빌리티 조형 변화 유발 요인으로 종합한다. 이를 통해 결론에 이르러서는 모빌리티의 사용성 구성에서 가시적이고 물리적인 인자 이외의 비가시적 요인도 모빌리티 조형 변화의 동인이라는 점을 확인하고자 한다.

2. 모빌리티의 바탕 개념

2.1 Mobility vs Humane Studies

모빌리티 사용성과 관련해서는 물리적⋅기술적 관점의 접근과 아울러, 더 거시적 관점으로써 인문학(人文學, Humane studies)의 관점도 발견할 수 있다. 일찍이 에디(Adey), 비셀(Bissell), 크레스웰(Cresswell), 메리먼(Merriman) 등은 ‘인문지리(人文地理)’를 모빌리티에 관한 논의를 진전시킨 사회과학 분야의 하나로 취급3-6)하였다.

이들의 논의는 인문과학과 사회과학을 넘나드는 활동으로, 다양한 방법론과 철학적 접근 방식을 접목하였다. 그리하여 이들은 예술 분야와 제휴하거나, 사회과학이나 인문학과 연계된 논의를 시도했으며, 그를 통해 모빌리티 인문학(Mobility humanities)이라는 관점을 제시하였다.

특히 비셀은 인류학자 팀 인골드(Tim Ingold)가 주장한 행위 경관(行爲景觀; Taskscape)7)을 바탕으로 전이(轉移)하는 시간(Transition time), 분열(分列)된 공간(Divided space) 등의 논의8)를 내놓았다. 그가 제시한 주제는 모두 모빌리티에 의한 이동을 촉발하거나 그 과정에 관한 것이었는데, 대부분 모빌리티 자체의 물리적 요소와 직접 관련성이 적은 것이었다.

구체적으로 비셀은 물리적 이동으로써 통근(通勤)을 모빌리티에 의해 가정(家庭)이라는 사적 공간(私的空間)에서 직장(職場)이라는 공공 공간(公共空間)으로 전이되는 과정으로 보았다. 그에 따라 매일 반복되는 통근 자체가 효율적이지 않은 활동임에도 오히려 재택근무(在宅勤務)에 의한 효율 추구보다는, 직장으로의 이동을 통한 직주구분(職住區分), 혹은 전문적 직업 활동을 위한 심리적 준비 활동으로써의 공장-사무실 정신(Factory-office mentality)을 정립시키는 과정의 불가피성 논의와 함께 그러한 통근을 완성하는 것이 물리적 모빌리티의 역할이라고 주장하였다.

2.2 Mobility vs Conveyance

물리적 이동 행위 자체는 다양하게 구분되지만, 그 수행 형식에서는 모빌리티(Mobility)와 이송(移送, Conveyance) 등의 구분을 볼 수 있다. 이송 또는 운반의 개념은 포드의 대량생산 방식(Fordism)에서 작업자가 작업 대상물로 이동하던 것에서 작업 대상물을 작업자에게 이동시키는 방식을 도입한 것에서 비롯9)되었다.

한편, 1990년대부터 2000년대 초 사이의 문헌10)에서는 이동 방법의 주관성(主觀性) 여부에 따른 구분도 볼 수 있다. 주요 골자는 이동 주체, 또는 운전자의 주관이 개입된 이동 행위, 또는 그 대상을 모빌리티(Mobility)로 구분했으며, 운반은 지하철이나 버스 등 대중교통이 제공하는 미리 정해진 노선의 이동에 의한 위치 변화를 컨베이언스(Conveyance)로 구분하였다. 그러나 근래에는 포괄적으로 「모빌리티」로 통칭하고 있으며, 「컨베이언스」는 대체로 대중교통에 의한 이동을 이르는 용어로 쓰이고 있다.

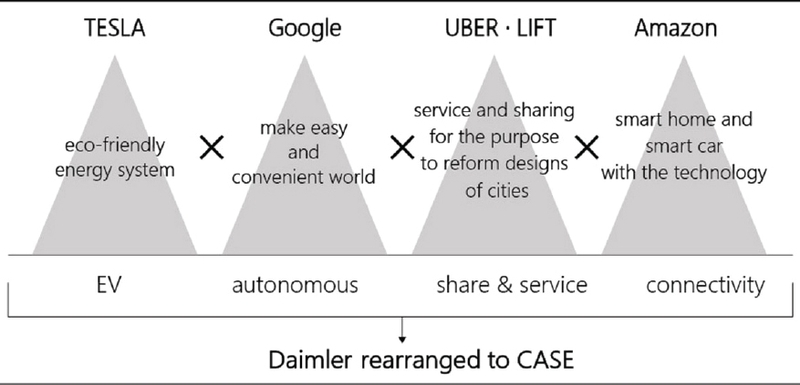

모빌리티 기술에 관한 공식적 개념 구분이 처음 등장 한 것은 2016년에 열렸던 「파리 모터쇼(MONDIAL DE L’AUTOMOBILE 2016)」에서 독일의 다임러가 「CASE」라고 이름 붙여 발표한 중장기 모빌리티 기술 전략이다.

그것은 자동차 제조 기업이 대응하고자 하는 모빌리티 개발 방향을 제시한 것이었다. 「CASE」에서 첫 글자 「C」는 Connected를 의미하며, 연결화와 스마트화로, IoT와 클라우드 기술 진화, 통신 속도 향상과 대용량화 등을 바탕으로 자동차와 다양한 제품을 연결하는 개념이다. 두 번째의 「A」는 Autonomous로 자율주행을 의미하며, 사람의 운전 실수를 줄여 안전한 자율주행 실현을 추구한다. 세 번째의 「S」는 Shared & services를 의미하는데, 소유에서 공유로의 가치관 변화를 배경으로 승차 공유와 차량 공유의 확대를 전망하였다. 그리고 「E」는 Electric으로 전기 동력화를 나타냈으며 이와 관련해 다나카 미치아키(Mitchiaki T.)는 그 내용을 요약해 Fig. 3을 제시하였다.11)

다임러 이외의 다른 기업들 역시 유사한 특성을 지향하고 있음을 볼 수 있는데, Fig. 3에서 나타낸바12)와 같이 테슬라(Tesla)는 친환경 에너지 생태계 구축을 목표로 전 기동력 차량 개발을 추진하고 있다. 구글(Google)은 자율 주행 기술 개발을 진행하고 있으며, 우버(UBER)와 리프트(LIFT)는 소유와 공유를 통해 도시 디자인을 변혁하겠다는 목표로 공유서비스를 시도하고 있다. 그리고 아마존(Amazon)은 「알렉사(Alexa)」라는 음성인식 인터페이스를 통한 스마트 홈(Smart home)과 스마트 자동차(Smart car) 기술로 연결을 시도한 바 있다. 이와 관련해 다나카 미치아키(Mitchiaki T.)는 자동차, IT, 전기, 전자가 한데 섞여 거대 산업화하고, 여기에 서비스와 주변의 관련 산업까지 추가한다면, 모빌리티 기술은 거의 모든 산업을 포괄하게 될 수도 있다고 전망12)한 바 있다.

2.3 Mobility vs Transportation

기술적 관점에서 「모빌리티(Mobility)」라는 용어는 대체로 전기동력 자동차나 스쿠터와 같이 새로운 기술로써 더 효율적으로 이동하는 것을 의미하며, 사회적 열망과 환경을 염두에 두고 사용될 가능성이 크다.

모빌리티와 대비되는 또 다른 개념 구분은 운송(運送), 또는 교통(交通)이라고 번역되는 「트랜스포테이션(Transportation)」이 있는데, 이에 관한 설명은 구체적 이동 수단을 지칭함을 볼 수 있다. 이러한 내용의 해설을 제시한 웹사이트(https://www.modeshift.com)13)의 시각화된 이미지와 내용의 Fig. 4에서 Fig. 6까지의 이미지와 해설은 이와 같다.

한편, Fig. 4에서와 같은 개념의 「운송(運送, Transportation)」은 본질적으로 물리적 요소와 조직적 요소를 통합하여 필요에 따른 여행 수단(Displacement)을 생산한다. 운송 수요는 대체로 특정 지역의 다양한 사회 및 경제 활동으로 주도되며, 운송 시스템의 작동은 사회의 인프라, 서비스, 통제 방법, 가격 책정, 차량 및 성능을 뒷받침하는 기술을 기반으로 한다13)는 설명을 볼 수 있다.

그리고 Fig. 5에서와 같은 「교통(交通, Transportation)」은 수 세기 동안 존재해 오면서 시대 별로 달라 보이지만 그 목적은 거의 동일하게 사람, 문화, 도시, 국가, 대륙을 연결하는 것이다. 따라서 교통은 오늘날의 사회와 경제의 주요 기둥 중 하나로 간주되어 생산자가 제품을 전 세계에 판매할 수 있게 하며, 여행객이 새로운 장소에 도달하고 발견할 수 있도록 한다.

그러나 보다 종합적인 관점으로 이들이 연결된 교통망으로서 모빌리티는 건강, 교육, 삶의 질 향상 등 사회에 필요한 주요 공공 서비스를 향한 접근성을 보장한다. 이처럼 다양한 교통수단이 연결되면 외딴 지역의 경제를 활성화하고 일자리를 창출하여 지역 주민에게 부를 분배하는 데 도움이 된다13)고 설명하고 있다. 이러한 내용을 가시화 시킨 것을 Fig. 6에서와 같이 나타내고 있다.

이처럼 거시적 관점에서 사회간접자본은 운송의 개념과 관련되어 다양한 이동 방법이 작동하는 기반이라고 생각할 수 있다. 그러므로 「운송(Transportation)」은 상품이나 사람을 이동시키는 행위로 설명될 수 있는 반면에, 「모빌리티(Mobility)」는 사람이 이동할 수 있는 행위 또는 능력을 강조한다.

전체의 관점으로 볼 때 모빌리티는 하나의 운송수단 보다는 그러한 서비스와 그 수단의 실체에 근접할 수 있는 능력을 의미한다. 이러한 맥락에서 운송 또는 교통과 모빌리티의 차이는 형평성과 접근성으로 귀결된다13)고 요약할 수 있다.

3. 모빌리티의 물리적 사용성

3장에서는 모빌리티의 물리적 사용성을 세분해서 물리적 유발 요인과 물리적 시공간성으로 나누어 살펴본다.

3.1 모빌리티 유발의 물리적 요인

- 통근

오늘날의 이동에서 가장 보편적 형태는 일상의 반복된 통근(通勤) 행위로 나타나는데, 비셀은 통근을 현재의 가장 중요한 여행 행위 중의 하나4)로 보았다. 엘윈(Elwyn Brooks White)은 뉴욕시의 교통현상에 대해 “통근자들은 이 도시에 쉼 없는 조류를 제공 한다”고 하면서, 하루에 두 번 일어나는 사람들의 밀물과 썰물은 도시 생활의 중요한 리듬 가운데 하나라고 언급14)했다.

영어로 통근을 의미하는 ‘커뮤트(Commute)’라는 말은 미국의 열차 정기권(Commutation ticket)에서 유래한 것으로, 다수의 일일권 가격을 “통합하여(Commuted)” 할 인한 것이었다. 이후 1960~ 70년대가 되어서야 자동차가 많은 도시에서 통근의 지배적 방법이 되었다14)는 서술에서 통근에 의한 이동이 도시의 다양한 모빌리티 등장과 변화로 이어졌음을 보여준다.

폴리와 턴블(Pooley and Turnbull)에 의한 영국의 통근에 관한 연구15)에서는 20세기에 접어들 때만 하더라도 도보 이동이 가장 보편적 출퇴근 수단이었고, 런던 밖에서는 특히 그러하였다고 지적하고 있다. 또 다른 연구16)에서는 20세기 이전까지 많은 도시에서는 사람들이 직장에서 훨씬 더 가깝게 살았으며, 19세기 초로 돌아가면 사람들은 평균적으로 하루에 겨우 50미터만 이동했다는 서술을 볼 수 있다.

통근에 관련된 도시 모빌리티의 물리적 유형을 지칭하는 최근의 용어로 「MaaS(Mobility as a Service)」를 볼 수 있는데, 이는 자동차에 한정된 것이 아니라, 지하철과 택시, 버스, 철도 등 사람을 이동시키는 대중교통 서비스 전반을 가리키는 개념이다. 이때 모빌리티는 소유하는 것이 아닌 서비스로 제공되는 것17)이다.

이와 유사한 용어로 「TaaS(Transportation as a Service)」도 볼 수 있는데, 이는 더욱 다양한 유형의 이동 수단을 가리키지만, 역시 개별적인 소유의 형식보다는 「MaaS」 개념과 같이 대중적 사용을 강조한 서비스로서의 의미18)이다.

- 배송

통신 기술 발전에 의한 모바일 기기 및 와이파이(Wireless fidelity) 접속 가능성 확대와 감염병에 따른 비대면 문화 확산 등으로 최근의 소비 유형이 온라인(On-line) 주문과 배송 중심으로 변화하면서 택배 배송 수요가 급증하고 있다. 이에 사람의 이동 대신 물품의 이동(Logistics)을 위한 사물 모빌리티 비중이 높아지고 있다. 이러한 추세에 의해 사물 모빌리티는 물품 이동 행위가 도시를 점유하고 도시 공간 구조와 행위자 간의 관계를 변화시키면서 사회 변화를 초래하는 동인의 하나가 되고 있다.

2022년에 행해진 김리원의 연구19)에 의하면 택배 중심의 도시 행위 경관은 출발지 물류창고부터 시작해 이동 경로로써 도로와 물품을 적재한 탑차(塔車), 그리고 도착점 입구나 현관 순으로 포착된다고 보았다. 그리고 사물 모빌리티가 시작되는 물류창고는 유동하는 사물 모빌리티가 시작되는 고정 좌표이자 고도로 기능화, 자본화된 공간으로 보았다.

이에 따라 예를 들어 「마켓×리」, 「쿠×」 등의 물류센터는 김포, 장지, 화도, 죽전 등 수도권 도시에 분포되어 있으며, 고속도로를 통해 전국으로 배송되는데, 이를 위해 몇천 명이 같은 공간의 고정된 위치에서 반복적 단순노동을 하는 테일러리즘(Taylorism) 이나 포디즘(Fordism)과 같은 대량생산 방식의 노동 양식과 통제 공간을 형성 한다고 보았다.

그 과정을 보면, 고정 좌표에서 처리된 물품들은 이후 이동 동선으로 도로를 지난다. 일반적으로 도로는 이동의 흐름 공간으로서의 무장소적(無場所的)이며 비장소적(非場所的) 특성을 가지지만, 배달자는 이곳을 대기 공간과 휴게공간 등의 다양한 역할을 소화하는 노동 공간으로 바꾸어 놓는다. 그리고 배송은 도시가 비활성화되는 새벽을 시간적 배경으로 이용해 높은 기동성의 이점을 누리며, 노동 공간이자 이동 및 거주 공간인 탑차를 통해 이동하게 된다. 이에 따라 경관의 인식이 간접적이며 내비게이션화20)된다고 보았다.

이처럼 물품 배송을 중심으로 운영되는 온라인 커머스(On-line commerce) 기업의 새벽 배송은 모빌리티와 물류, 노동 등이 복합적으로 결합한 사례로써, 기존의 모빌리티 개념으로는 구분하기 어려운 사회 현상을 만들어 낸다.

게다가 최근에는 배달플랫폼 기업의 무실체적 특성으로 인한 종사자들의 노동자 지위 소외 현상이나 노동착취에 의한 사회문제가 대두되고 있다.21) 여기에 더해서 이러한 서비스를 위한 전용 모빌리티 연구가 필요하지만, 기존 차량을 개조해 사용하는 것에 머물러 있다.

3.2 모빌리티의 물리적 시⋅공간성

3장 1절에서 살펴본 모빌리티의 물리적 유발 요인은 통근이나 배송 등에서 요구되는 모빌리티의 공간 효율성과 한편으로 지하철, 버스 등 대중교통을 이용한 이동에서 요구되는 물리적 시간의 효율성으로 구분해 살펴 볼 수 있다. 이들을 각각 공간적, 시간적 모빌리티로 나누어 살펴본다.

- 공간적 모빌리티

공간적 모빌리티의 주요 특성은 장소와의 연결성이다. 이는 이동 수단 운용의 가변성(可變性), 노선(路線)의 임의성(任意性, Randomness)을 내포하며, 또 다른 용어로는 유연성(柔軟性, Flexibility)22)이라고 설명된다.

모든 모빌리티는 이용자에 의한 유연성 요구에 직면한다. 이와 관련해 존 어리(Urry J.)는 자동차가 오늘날 삶의 모습을 구성하는 대표적 도구의 하나로 발전한 것에는 자동차가 가진 유연성에 기인했다고 주장하였다. 그는 “지금의 사람들이 ‘사회적 삶’이라고 생각하는 것은 자동차 여행의 유연성이 없었다면 불가능했을 것이며, 자동차는 준비 시간을 별로 계획하지 않고도 변덕스럽게 이동하여 일터로, 가족과 친구에게로 갈 수 있게 해준다”23)면서 자동차의 유연성을 언급하였다.

여객운송(旅客運送, Passenger transportation)이나 물류(物流, Physical distribution) 분야에서 다루는 유연성은 문 전연결성(門前連結性; Door to door connectivity)으로 다루어지는데, 대체로 개인용 이동 수단이나 소형화된 이동 수단이 가장 높은 수준을 가지며, 대형화된 대중교통 수단에서는 낮은 수준의 문전연결성을 가진다. 이 특성은 최근 급격히 증가한 택배 등에서 요구되는 최대의 문전연결성을 가진 모빌리티의 관심 증가와도 연계된다.

택배 등의 물적 이동을 제외한 인적 이동에서는 이동 여정(旅程)의 출발점에서 대중교통수단에 도달하기까지 이용되는 개인용 소형 이동 수단으로써 마이크로 모빌리티(Micro-mobility), 또는 개인용 이동 수단(Personal mobility)에 의한 퍼스트 마일(First mile)의 이동, 그리고 최종 목적지 도착까지의 마지막 교통수단이라는 의미의 라스트 마일(Last mile)의 이동 모두가 유연성에 의한 공간적 모빌리티 특성을 구성한다.

- 시간적 모빌리티

물리적 요인으로서의 시간적 모빌리티 개념은 속도(速度, Velocity)를 바탕으로 파악할 수 있는데, 평균적인 사람의 보행 속도 4 km/h가 기준이 된다. 한편, 동력을 사용한 모빌리티에서는 저속(低速)과 고속(高速)의 구분 기준이 있으며, 이는 국가와 지역 등에 따라서 다양하다. 우리나라는 60 km/h를 기준으로 저속과 고속으로 구분해 자동차 전용도로 주행이 가능한 전기동력 차량을 분류하고 있다.24)

우리나라 법령에서는 저속 전기차량은 자동차 전용도로를 주행할 수는 없는 차량으로, 1~2인승 4륜 소형 전기동력 차량으로 구분25)되며, 다른 나라에서도 그와 유사한 기준이 있다. 유럽에서는 4륜 구조로서 「L6e(Quadricycles)」, 「L7e(Heavy quadricycles)」 등의 기준이 있으며, 모두 소형 차체를 갖춘 마이크로 카(Micro car)를 의미하지만, 최고 속도는 45 km/h와 90 km/h 등으로 제한되며, 총중량 역시 각각 425 kg과 600 kg 등으로 제한된다26)는 내용이 있다.

이미 동력화가 완성된 소형 4륜 모빌리티는 도시 교통체계에서 마이크로 모빌리티보다 단계가 더 높은 이동 수단으로, 저속 전기차량(Low Speed Electric Vehicle)으로 구분되는 소형 모빌리티이다. 이에 관한 다양한 국가와 지역의 기준을 요약한 것이 Table 1이다.

미국에서는 더 넓은 개념의 저속 차량(LSV; Low Speed Vehicle)으로 구분하고 있으며, 최고 속도는 25 mph(약 40 km/h)이고, 차량 중량 3,000 lbs(약 1,360 kg) 미만의 4륜 차량으로 구분한다. 대부분의 미국 주(州)에서는 LSV를 35 mph(약 56 km/h) 이하의 속도로 주행할 것을 규정하고 있으며, 이들 저속 차량 역시 일반적인 전기 자동차이므로 연방 성능 및 안전 표준을 준수해야 한다27)고 명시돼 있다. 이처럼 대부분의 도시 모빌리티는 이처럼 고속주행 성능을 주요 특성으로 가지지는 않는다는 사실을 볼 수 있다.

4. 모빌리티의 비가시적 요인

4장에서는 모빌리티의 비가시적 요인의 특성으로 이동 행위에 영향을 미치는 요소로써 행위 경관, 전이하는 시간, 그리고 분열된 공간 등을 살펴본다.

4.1 행위 경관

팀 잉골드(Ingold, T)는 기존의 경관(景觀, Landscape) 개념의 고착성(固着性)을 보완하기 위해 사람의 능동적 행위에 초점을 맞출 것을 제안7)하였다. 여기에서 그는 생물학적 인류학에서 벗어나 사회문화적 맥락의 인류학을 강조하면서 사람의 삶은 시간의 맥락과 연결되어 있으며, 삶의 과정에 경관의 형성 과정이 연관되어 있다고 지적하였다.

또한, 그는 경관이란 땅도, 자연도, 특정 장소도 아닌 질적(質的, Qualitative)이며, 복합적(複合的, Heterogeneous) 대상이라고 표현하였다. 그리고 “사회, 공동체, 개인이 수행하는 작업이나 행동의 총체적 구현이자 배열”을 제안28)하였다. 거기에서 그는 “살아있는 것과 살아있지 않은 것, 자연적인 것과 인공적인 것과 같은 다양한 요소가 만들어 낸 결이 있는 표면7)”과도 같다고 하였다.

따라서 행위 경관이란 이미지 속의 그림 한 장이 아니라, 사람의 실행을 기다리는 형체 없는 기능에 가깝다고 보았다. 공간의 성격은 그곳에서 시간을 보내는 사람의 시각, 청각 및 후각과 같은 특정한 자극의 경험을 반영한다7)고 하였다. 그러므로 어떤 행동을 공간에서 행하는 그 자체로 행위 경관을 형성하는 요인이 된다.

경관이 형태로서 공간 외관의 집합을 뜻하는 것과 같이, 행위 경관은 행동의 집합으로 정의된다. 그리하여 행위 경관의 공간은 사회적으로 형성된 공간적 경계를 가진 사람이 활동하는 시공간이라고 주장7)하였다.

주요 특징은 행위 경관을 불변(不變) 상태, 혹은 정적(靜的) 상태로 이해하기보다 끊임없이 변화하고 진행되는 것으로 간주한다는 것이다. 또한, 이 개념은 장소의 특성이 단순히 외관적 환경 변화 때문에 형성되는 것이 아니라, 사람이 관여하는 ‘실천적 활동’을 통해 형성된다고 본다. 그러므로 일상생활의 일부로 환경에 익숙한 사람에 의해 수행되는 실제 활동을 행위(Task)라 부르며, 이는 거주의 구성 요소가 된다고 표현하였다. 이 모든 행위는 많은 사람이 함께 작업하는 연속, 또는 병렬적 조합 내에서 의미가 있다.

여기에서 실천적 활동이란 사람이 관중(Spectators)이 아닌 행위의 참여자(Participants)로서 장소와 연관이나 연속성을 가지는 활동이므로, 행위자는 ‘장소’와 연결된다7)고 보았다. 그러므로 행위 경관은 사물과 사람이 모빌리티와 함께 계속 변화하고 형성되는 오늘날의 도시를 파악하는 중요한 접근법으로 인식되며, 이러한 행위 경관 개념을 통해 시⋅공간적으로 재구성되는 유동적 특징은 오늘날의 경관이 내비게이션(Navigation)화 된, 즉 지도상의 목적지로서 의미로 변화되고 있음을 이해하게 한다는 주장20)도 나타남을 볼 수 있다.

4.2 전이하는 시간

2장에서 살펴보았던 모빌리티의 바탕 개념 가운데에서 모빌리티에 의한 통근은 환경으로써의 공간이 가정에서 직장으로 바뀌는 과정이라는 비셀이 주장한 논의를 바탕으로 통근 시간 자체를 전이하는 시간으로 간주하게 된다. 이처럼 직장으로의 이동을 통한 직주구분(職住區分), 혹은 전문적 직업 활동을 위한 심리적 준비 활동으로써 공장-사무실 정신(Factory-office mentality)의 정립 과정이라는 비셀의 주장에 동조하는 견해를 제시한 니퍼트-앵(Christena E. Nippert-Eng)은 개인이 가정과 직장 간의 경계를 어떻게 배치하거나 초월하는지와 이 과정에 영향을 미치는 요인에 관해 설명29)하였다.

니퍼트-앵은 집과 직장의 구분에 관한 분석에서 특히 정신적 과정이 신체 활동을 통해 어떻게 나타나게 되는지와, 다양한 제약이 이 과정에 어떻게 영향을 미치는지 설명하였다. 즉, 집과 직장의 두 영역 사이의 교차점 분석을 일상생활과 시간 배분 장면 연구를 통해 수행하였다. 그리고 분석 전반에 걸쳐 성별의 역할도 평가하였다. 예를 들어 임신은 직장 환경으로의 가족 영역 침입으로 보았다. 또한 여성이 남성보다 부모 역할을 할 가능성이 더 크다는 논의도 제시하였다.29)

중요한 정책적 문제도 제기하였는데, 직주 구분에 주어진 문화적 우선순위에도 불구하고 직업 수준에 따라 구분보다 통합을 지향하는 직업은 전문가나 관리자에게 나타나는 경향이 있다는 것이다. 직주구분이나 통합에는 모두 장단점이 있으며, 구분을 지향하는 사례는 직장에서 재량권이 적고 가정과 직장 간 전환이 더 어렵다고 보았다.

예를 들어, 직장에서 육아 및 유연 근무 시간과 같이 일과 가족의 정책은 수반되는 업무 요구사항과의 통합을 시도하기도 한다. 따라서 이러한 특성은 직장 문화, 직업적 지위 및 성별 간의 복잡한 상호 작용의 맥락에서 고려되어야 한다고 주장하였다.

4.3 분열된 공간

전술한 바와 같이 비셀은 통근을 가정이라는 사적 공간에서 직장이라는 공공 공간으로 전이되는 과정으로 보았는데, 이는 다른 관점으로는 모빌리티에 의한 물리적 이동으로써 공간을 분열하는 개념이다.

그는 개인이 가정과 직장 간 경계의 다양한 측면을 어떻게 배치하고 초월하는지와 이 과정에 영향을 미치는 요인에 관해 설명하였다. 여기에서 나누는 관점과 통합을 주장하는 관점의 차이를 보면, 예를 들어 달력, 열쇠, 주소록, 사진과 같은 도구를 사용하는 방식, 그리고 집과 직장에서 말하고, 옷을 입고, 먹고, 마시고, 책을 읽는 방식에서 무엇이 다른지를 논의4)하였다.

분열 지향, 또는 통합을 지향하는 관점 모두를 살펴보면, 아침에 출근하고, 저녁에 퇴근하며, 카페인과 알코올을 사용하고, 전화를 걸고 받는 것 등과 관련된 의식을 통해 영역 간의 정신적, 신체적 전환이 어떻게 실행되는지에 초점을 맞춘다.

이러한 공간 분열에 대해 니퍼트-앵은 경계 작업에 영향을 미치는 직장과 가정 영역에서 비롯된 다양한 제약을 분석29)했는데, 전이하는 시간에서와 마찬가지로 공간 역시 유사하게 보았다. 이러한 특성은 조직의 여러 수준에서 작동하지만, 반드시 수준 간에 일관되지는 않는다. 니퍼트-앵은 경계 작업에 영향을 미치는 직장과 가정 영역에서 비롯된 다양한 제약을 분석해 관료적 직업 단위는 세분화를 장려하고, 근로의 비중이 높은 단위는 통합을 지향하는 반면, 재량적 직장은 개인의 선택을 용이하게 한다고 보았다.

직업적 특성도 변수이며, 집에서는 배우자와 자녀의 기대와 요구사항도 중요하다고 보았다. 가정과 직장을 나누는 작업은 자녀를 돌보는 시간의 비중에 관한 개인의 견해와 주요 또는 보조 부모로서의 위치에 따라 다르다. 그러나 공간의 양과 프라이버시(Privacy)로 대표되는 물리적 환경과 관련된 특성은 가정과 직장 두 영역 모두에게 중요하다.29) 이러한 특성은 시간 전이의 개념으로써 통근용 모빌리티와 연결된 특성이라고 할 수 있다.

4.4 물리적 요인과 비가시적 요인의 종합

모빌리티의 수단적 유형을 지칭하는 용어로 쓰이는 「MaaS(Mobility as a Service)」는 자동차에 한정된 것이 아니라, 지하철과 택시, 버스, 철도 등 사람을 이동시키는 대중교통 서비스 전반을 가리키는 개념이며, 이때 모 빌리티는 서비스로 제공되는 것임을 확인하였다. 또한 사람 대신 물품을 옮기는 사물 모빌리티의 비중이 높아짐에 따라 무리적 도시 공간 구조와 행위자 간 관계 변화를 유발한다.

물리적 모빌리티 요인의 주요 특성은 장소와의 연결성이며, 이는 이동하는 수단의 가변성(可變性), 혹은 이동 노선(路線)의 임의성(任意性, Randomness)을 내포한 유연성(柔軟性, Flexibility)을 의미한다. 이 특성은 공간적으로 문전연결성(門前連結性; Door to door connectivity)23)으로 나타나며, 최근 급격히 증가한 택배 등에서 최대의 문전연결성을 이루기 위한 모빌리티 개발에 관한 관심이 증가하고 있음을 볼 수 있다. 그리고 동력을 사용하는 모빌리티는 저속(低速)과 고속(高速) 구분 기준이 있으며, 국가와 지역 등에 따라서 기준은 다양함을 확인하였다.

또한, 행위 경관의 공간은 사회적으로 형성된 공간적 경계를 가진 사람이 활동하는 시공간이라고 주장한다. 주요 특징은 행위 경관을 불변(不變) 상태, 혹은 정적(靜的) 상태보다는 끊임없이 변화하고 진행되는 것으로 간주하며, 이 개념은 사람이 관여하는 ‘실천적 활동’을 통해 형성된다고 본다. 그리고 모빌리티에 의한 통근의 물리적 이동이 공간이 전이되는 과정이라는 주장은 다른 관점에서는 사적 공간과 공공 공간으로 공간을 분열하는 것이다.

이러한 집과 직장 사이의 공간 구분에서 정신적 과정이 신체 활동을 통해 어떻게 시행되는지와 다양한 제약이 시간과 공간에 어떻게 영향을 미치는지를 3장 2절에서 논의하였다. 그리고 그 내용을 정리한 Table 2는 물리적 요인과 비가시적 요인에서 모빌리티 사용성에 영향을 미치는 특성의 비중을 구분한 것이다.

여기에서 물리적 사용성 유발 요인은 모빌리티의 기능성을 좌우하는 요인으로 여겨져 왔으나, 비가시적 요인에 대한 변화 유발 요인으로서의 인식이 오히려 높지 않음을 확인할 수 있다. 반면에 모빌리티의 유형에 따라 비가시적 요인이 기능성에 영향을 미친다는 사실로써 물리적 요인보다 더 상세한 사용성에 영향을 미치는 요소임을 확인할 수 있다.

4.5 모빌리티 조형성의 시사점

서두에서 개괄한 바와 같이 대체로 모빌리티 조형에서 물리적 사용성은 대부분 거시적 기능성에 영향을 미치면서, 모빌리티의 유형별 특징을 가진 조형과 기능을 형성하는 요인으로 작용함을 볼 수 있다. 그러나 이러한 거시적(巨視的) 속성에는 다양한 유형의 모빌리티로 활용성을 구체화하기 위해서는 개별화되고 세분된 사용자의 미시적(微視的) 행태와 요구가 반영되어야 한다. 이러한 맥락에서 비가시적 사용성은 세분된 사용자의 특성을 상세하게 반영하고 있음을 볼 수 있었다.

이를 바탕으로 지금까지 살펴본 물리적 사용성과 비가시적 요인 고찰을 통해 비가시적 사용성의 시사점을 모빌리티의 사용성과 내/외장 디자인에서의 조형 요소 변화로 요약해 볼 수 있다. 그러한 주요 요소로 구분한 내용을 정리한 것이 Table 3이다.

여기에서는 비가시적 사용성이 모빌리티 디자인의 변화를 초래하는 요인으로 종합하였다. 이를 통해 세 가지의 비가시적 요인 모두 사용성과 직접적 관련성을 가지고 있지만, 차체의 구조와 관련해서는 관련성이 없음을 볼 수 있다. 구체적으로 차체 구조는 모빌리티 외관의 조형성과도 연관을 가지므로, 결국은 비가시적 요인은 모빌리티의 외관과는 직접적 관련성이 없거나 적음을 추론해 볼 수 있다. 반면에 전이하는 시간과 분열된 공간이라는 특성은 모두 모빌리티의 실내 디자인과 높은 연관성이 있음을 확인할 수 있다.

일반적으로 소비자가 제품을 매장에서 직접 선택할 때 가장 큰 영향을 미치는 요소로써 디자인 조형성은 오랜 시간 동안 강조되었다. 그러나 오늘날의 사용성 중심의 시대에는 지능화된 제품을 사용하는 환경에 의해 제품에서 형상이 차지하는 가치 비율이 현저하게 감소하는 것을 볼 수 있다.

이러한 관점은 기계공업의 결과물이었던 자동차, 혹은 모빌리티가 외관 디자인 중심에서 사용성 중심으로의 변화를 맞고 있음을 의미한다. 사용성 요인은 지금까지 살펴본 비가시적 개념의 특성으로써 조형 영역의 감성 가치를 넘어서 새롭게 주목해야 할 또 하나의 특성이며, 여기에는 물리적 요인보다는 추상적 사용성 비중이 더 높음을 볼 수 있었다. 그리고 이러한 추상적 사용성은 모빌리티의 외부 형태보다는 실내, 혹은 좌석과 같이 사용자가 존재하는 공간이나 신체가 직접 접촉되는 구조물에 더 높은 관련성이 있다는 사실도 볼 수 있다.

5. 결 론

지금까지 살펴본 비가시적 사용성 요인은 전통적인 자동차의 역할과 다르게 모빌리티의 조형에서 새롭게 해석되는 것으로, 이동 도구로써의 자동차에서 공간 이동에 의미를 둔 장치로써의 모빌리티의 의미를 강화하거나, 복합적 공간과 이동의 도구로 재조명해야 함을 말 해준다.

대체로 최근의 자동차를 비롯한 모빌리티의 차체 내⋅ 외장 디자인에 의한 외관에서 조형적 가치는 디지털 기술 도입과 함께 점차 낮아지고 있다. 이처럼 제품에서 조형의 가치가 떨어지는 것은 제품 소비 방식 변화에서 기인 한다. 디자이너의 제품 개발 경험을 활용해 표출할 수 있었던 조형 감성과 달리, 추상적 사용성에 의한 표상 감성은 그것을 보여주는 시각적 기표(記票)가 없으므로, 이에 관한 인식적 지식이 요구된다.

그러나 한편으로 비가시적 요소에 관해 본 연구에서 다룬 기반 내용이 모두 해외 연구 문헌이 중심이 되었으므로, 실제의 가정과 직장에 관련된 시간과 공간의 논의는 우리나라의 가정과 직장의 현실과 거리가 있을 가능성이 존재함은 본 연구가 가지는 한계점이다.

따라서 본 연구에서 다룬 비가시적 요인에 관한 내용이 우리나라의 다양한 형태의 도시 모빌리티의 디자인에서 적용되어 개발되기 위해서는 추가적 실증 연구가 요구된다. 그렇지만 모빌리티의 디자인 변화 요인에서 비가시적 요인의 영향을 고찰했다는 점에서는 다소의 기여가 있었을 것으로 기대한다.

Acknowledgments

본 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업으로 수행되었음(과제번호: 2020262003).

References

- W. James, The Principles of Psychology, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1983.

-

P. Merriman, “Human Geography without Time-Space,” Transactions of the Institute of British Geographers, Vol.37, No.1, pp.13-27, 2012.

[https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2011.00455.x]

- P. Adey, Air: Science and Culture, London, Reaktion Books, 2014.

-

D. Bissell, “Conceptualising Differently-Mobile Passengers: Geographies of Everyday Encumbrance in the Railway Situation,” Social and Cultural Geography, Vol.10, No.2, pp.173-195, 2009.

[https://doi.org/10.1080/14649360802652137]

- T. Cresswell, The Tramp in America, London, Reaktion Books, 2001.

-

P. Merriman, Mobility, Space and Culture, London, Routledge, 2012.

[https://doi.org/10.4324/9780203842102]

- T. Ingold, The Perception of the Environment: Essays in Livelihood, Dwelling and Skill, London, Routledge, pp.189-208, 2000.

-

D. Bissell, Transit Life: How Commuting Is Transforming Our Cities, Cambridge, MIT Press, 2018.

[https://doi.org/10.7551/mitpress/11399.001.0001]

- H. Ford, My Life and Work, 21segibooks, Seoul, 1923.

- S. Koo, Hundred Years of Automotive Design, Seoul, Chohyunggyouk, 1998.

- Daimler, Retrieved from www.daimler.com, , 2016.

- T. Michiaki, 2022 Nen no Jisedaijidousha Sangyo?, Seoul, Hansmedia, 2018.

- What Is the Difference Between Transportation and Mobility?, Retrieved from https://www.modeshift.com/what-is-the-difference-between-transportation-and-mobility/, , 2024-11-04.

- E. W. Brooks, Here Is New York, New York, Little Books Room, 2011, p.26.

-

C. Pooley and J. Turnbull, “Modal Choice and Modal Change: The Journey to Work in Britain Since 1890,” Journal of Transport Geography, Vol.8, No.1, p.4, 2000.

[https://doi.org/10.1016/S0966-6923(99)00031-9]

- J. Urry, Mobilities, Cambridge, Polity, p.4, 2007.

- MaaS, Retrieved from https://news.hmgjournal.com/, Tech, 2019. 7. 8.

- Global-Autonews.com, , 2019.

- L. Kim, A Study on the Appearance of Delivery City: The Case of Market Kurly’s Task-Scape, Doctoral Thesis, The Graduate School of Environmental Studies, Urban and Regional Planning, Seoul National University, 2022.

- K. Matsuoka, How Maps Changed Mankind, Koyang, Wisdomhouse, 2016.

- Platform Labor, Retrieved from https://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=211052, , 2021. 8. 7.

- J. K. Yoo, Human Power: You Are the Energy, Seoul, Kimyoungsa, 2009.

- J. Urry, Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century, London, New York, Routledge, 2002.

- C. W. Lee, Research for Automobile Classification Law, Seoul, KOTI, Traffic Safety Administration, 2015.

- Restrictions for Low-Speed Electric Vehicles, Retrieved from https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=684&ccfNo=2&cciNo=3&cnpClsNo=2, , 2023. 10. 14.

- Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council Dated 15 January 2013, 2023. 11. 12.

- Low-Speed Vehicles, Retrieved from https://www.gemcar.com/low-speed-vehicles/, , 2023. 11. 24.

- T. Ingold, The Concise Oxford Dictionary of Archaeology, Oxford, Oxford University Press, 2009.

-

C. E. Nippert-Eng, Home and Work: Negotiating Boundaries through Everyday Life, Chicago, University of Chicago Press, 1996.

[https://doi.org/10.7208/chicago/9780226581477.001.0001]